Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

Mosaic of Theodora – Basilica of San Vitale (built A.D. 547), Italy. UNESCO World Heritage site.

Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

Bust of a Byzantine empress, possibly Theodora. 6th century. Museum of Ancient Art in the Castello Sforzesco in Milan, Italy.

Titre

5 août 527 – 28 juin 548

| Prédécesseur | Euphémie |

|---|---|

| Successeur | Sophie |

| Naissance | vers 500 Chypre |

|---|---|

| Décès | Constantinople |

| Sépulture | Église des Saints-Apôtres |

| Père | Acacius |

| Mère | ? |

| Conjoints | Justinien |

| Enfants | une fille |

| Religion | Christianisme |

Théodora (en grec Θεοδώρα, vers 500 – 548) est une impératrice de l’Empire byzantin, femme de Justinien. D’humble origine, elle est la fille d’Acacius, dresseur d’ours et belluaire, qui était attaché à l’hippodrome de Constantinople. Sa mère, dont le nom ne nous est pas parvenu, était une danseuse et actrice1. Avant de devenir la maîtresse du futur empereur Justinien, Théodora est, selon Procope de Césarée, danseuse et courtisane.

Historiographie

Les principales sources historiques sur la vie de Théodora sont les œuvres de son contemporain Procope de Césarée, secrétaire du général Bélisaire. L’historien offre trois représentations contradictoires de l’impératrice. Son premier ouvrage historique, intitulé Histoiresou Discours sur les Guerres, brosse le portrait d’une impératrice courageuse et des plus influentes. Il dénote en particulier ses ressources culturelles et morales lors des moments difficiles « quand les hommes ne savent plus de quel côté se tourner »2.

Son deuxième ouvrage Sur les monuments loue la beauté de l’impératrice et est un panégyriquequi décrit Justinien et Théodora comme un couple pieux. Son troisième ouvrage l’« Histoire Secrète », probablement une publication posthume, révèle un auteur qui est devenu profondément déçu par le couple impérial et même par son maître Bélisaire. Justinien est dépeint comme cruel, vénal, prodigue et incompétent. Procope rappelle que Théodora est une parvenue et va jusqu’à l’appeler « cette ruine publique de l’espèce humaine »3.

Son contemporain Jean d’Éphèseécrit sur Théodora dans les Vies des bienheureux orientaux et mentionne qu’elle eut une fille illégitime avant d’épouser Justinien4.

D’autres auteurs syriaques appartenant au courant monophysite (Zacharie, le Scolastique, l’évêque Jean d’Amide ou le patriarche d’Antioche Michel le Syrien) la présentent comme une « pieuse », une « sainte », ou comme la « dévote » impératrice5.

Jeunesse

La fille de l’hippodrome

À l’image de ses deux sœurs, Comito et Anastasie, Théodora reçoit un prénom à consonance chrétienne. Les radicaux grecs théou dôron peuvent ainsi se traduire par « don de Dieu ». La mortalité infantile étant de l’ordre de cinquante pour cent à l’époque, on peut supposer qu’il s’agit également d’un remerciement pour une grossesse réussie6.

Née vers 500 à Constantinople, en Paphlagonie ou sur l’île de Chypre selon les auteurs, elle devient vite orpheline de son père, Acacius, qui meurt brutalement laissant la famille sans ressources. Après la mort d’Acacius vers 503, la mère de Théodora trouve, semble-t-il, un nouveau compagnon qui reprend la fonction de gardien des ours pour la faction des Verts et est responsable devant un certain Astérios7. Dès leur plus jeune âge, Comito et Théodora sont autorisées à quitter régulièrement la maison pour se rendre au Kynêgion où leur père puis leur beau-père leur montre les fauves. Là-bas, elles apprennent à dompter des ours, des chevaux, des chiens ou encore des perroquets colorés importés d’Orient. Pour Théodora, ces visites ressemblent à une formation théâtrale, durant laquelle elle apprend à maîtriser sa posture, ses gestes ou encore à montrer son autorité, des qualités qui lui serviront par la suite. Mais cette relative tranquillité est de courte durée. Astérios, le choreographos des Verts de l’hippodrome de Constantinople, les « démet de cette charge »8, ayant apparemment trouvé quelqu’un qui avait de meilleurs appuis et crédits au sein des Verts pour la fonction de gardien des ours9.

La mère de Théodora, que l’historien Paolo Cesaretti présente comme une femme de caractère, décide de réagir. Le jour de la fête, elle pénètre dans l’hippodrome de Constantinople avec ses filles. Elles vont devant la tribune des Verts et s’agenouillent, suppliant la foule de les aider. Astérios demande alors le silence mais contre toute attente ne prononce aucune parole, leur signifiant ainsi qu’elles ne sont pas dignes d’intérêt. Lorsqu’il est clair qu’aucune réponse ne viendra de la part du chef des Verts, des huées commencent à monter de la tribune opposée, celle des Bleus. Les filles et leur mère se relèvent et vont alors trouver les Bleus. L’équivalent d’Astérios chez les Bleus demande alors le silence. Contrairement à son homologue, il prend la parole. Il fait remarquer qu’elles sont trois, comme la Trinité chère aux Bleus orthodoxes, et que le blanc de leurs robes reflète la pureté. Sous les acclamations de la foule, il accède à leur requête. La famille de Théodora intègre la faction des Bleus et le nouveau compagnon de sa mère trouve un poste, « même si ce n’était pas nécessairement son poste »10.

La scène de l’hippodrome, telle qu’elle est narrée par Procope, est diversement interprétée par les historiens. Pour Virginie Girod, cette scène est surtout un moyen pour Procope de mettre en avant les origines modestes de Théodora ainsi que les mœurs légères de sa mère, contrainte de se livrer à une démonstration publique de mendicité11. Pour le byzantiniste Paolo Cesaretti, elle constitue au contraire un tournant à double titre dans la vie de Théodora. L’exemple de sa mère, qui avait su résister dans des conditions difficiles, aurait profondément marqué la jeune fille, tout comme l’attitude méprisante d’Astérios et de la faction des Verts. Les décisions politiques que Théodora allait prendre envers les Verts, une fois au pouvoir, seraient le fruit d’une vengeance obstinée de leur refus de porter assistance à sa mère12.

Danseuse et actrice

Lorsque les trois sœurs deviennent adolescentes, leur mère leur fait découvrir progressivement le monde du théâtre, « à mesure que chacune lui semblait mûre pour la tâche13». Théodora accompagne ainsi, Comito, l’aînée, lorsque celle-ci fait ses premiers pas. Ensemble, elles montent un petit théâtre de variétés, basé essentiellement sur des gestes et des interventions physiques, et peu de paroles14.

En 512, Théodora est âgée de 12 ans et n’est pas encore mûre sexuellement. Procope n’hésite pourtant pas à lui accorder une activité sexuelle très précoce. Dans les Anecdota, il note que Théodora « se laissait aller à de répugnants accouplements d’hommes avec certains misérables, esclaves de surcroît, qui, suivant leurs maîtres au théâtre, trouvaient dans cette abomination un soulagement à leur malheur – et elle consacrait aussi au lupanar beaucoup de temps à cet usage contre nature de son corps15. ». Pour Paolo Cesaretti, ses accusations sont à prendre avec précaution. Il note que lorsque Théodora sera au pouvoir, des lois très sévères seront promulguées contre l’homosexualité et contre certaines pratiques présentées comme des spécialités de la jeune fille par Procope16. D’autre part, le théâtre était un art blâmé par la culture officielle de l’époque, ce qui expliquerait l’identification entre l’actrice et la prostituée17. Pour Virginie Girod, le portrait de la jeune fille dévergondée se livrant dès l’enfance à la luxure n’est pas sans rappeler celui du poète romain Juvénal à l’égard de l’impératrice Messaline, également dépeinte comme une débauchée18. Dans l’Antiquité, attaquer une femme sur sa vertu afin de salir sa réputation était une pratique assez courante.19.

La mère n’hésite pas ensuite à faire de ses filles des danseuses nues et des courtisanes20. Il est probable que la petite Théodora fut ainsi présentée par sa mère, non pas à n’importe qui, mais à des personnes bien placées, fiables et ayant de sérieux moyens financiers21.

Théodora entre ensuite dans une compagnie de mime. Ce rôle semble la mettre en lumière, à tel point que son premier détracteur, Procope, lui reconnaît certaines qualités : « Elle était on ne peut plus spirituelle et salace, de sorte qu’elle sut bientôt se mettre en évidence. […] jamais personne ne la vit se dérober »22.

Durant cette période, Théodora rencontre Antonina, la future femme du général Bélisaire, avec laquelle elle restera amie tout au long de sa vie23. Elle sera la plus proche collaboratrice de Théodora, une fois arrivée au pouvoir24.

Voyage autour de la Méditerranée

À l’âge de 16 ans, elle devient la maîtresse d’un haut fonctionnaire syrien, nommé Hecebolus25, avec qui elle restera pendant quatre années. Elle part avec lui en Afrique du Nord, lorsque celui-ci prend ses fonctions de gouverneur de la province libyenne de Pentapolis. Le couple s’installe à Apollonia, la capitale de la province, au nord-est de l’actuelle Libye. Loin de son cercle de connaissances de Constantinople, Théodora semble s’y ennuyer. De plus, elle supporte de plus en plus mal d’être cantonnée au rôle de concubine. Alors qu’elle espérait devenir l’épouse officielle d’Hecebolus, celui-ci la présente comme son « accompagnatrice » voire comme sa « domestique ». Quelle que soit la teneur de leurs disputes à ce sujet, Hecebolus prit une décision radicale : il la « chassa »26.

Maltraitée et abandonnée par Hecebolus, elle décide de repartir pour Constantinople27. Elle s’adresse d’abord à l’Église en invoquant le droit d’asile. Elle est alors interrogée par un prélat, dont le rôle est de recevoir son repentir et de vérifier la sincérité de ses projets. Ne voyant rien de « païen », il l’interroge sur le nombre de natures du Christ, sujet brûlant à l’époque en raison de la division entre monophysites et dyophysites. La jeune femme contourne la difficulté en lui posant à son tour des questions. Le prélat l’invite alors à se rendre au siège du patriarcat, à Alexandrie28, afin d’approfondir ses connaissances. C’est ainsi qu’elle se rend dans la cité égyptienne, en ayant avec elle une lettre de présentation pour un couvent féminin. Comprenant que sa beauté seule ne suffirait pas à son ascension sociale, elle y apprend à lire et à écrire, et acquiert une culture philosophique. Grâce à des réseaux religieux et ecclésiastiques, elle approche le patriarche Timothée IV, un monophysite, qui restera son père spirituel, lui qui savait faire vibrer « le métal de son cœur ». C’est à l’occasion de cette rencontre qu’elle se serait convertie à l’Église monophysite29, même si pour l’historien Paolo Cesaretti, cette conversion s’explique plus par des éléments personnels que par pure conviction30.

Elle s’arrête ensuite à Antioche31, où elle rencontre Macedonia, une danseuse devenue voyante, qui a dans ses relations Justinien, le neveu de l’empereur, dont elle est en fait un informateur. Celle-ci semble avoir une certaine influence au sein de la métropole syrienne, pouvant coopter certaines personnes ou au contraire les signaler comme dangereuses à la cour impériale. En effet, d’après Procope, « il suffisait d’une lettre de sa part à Justinien pour supprimer aisément tel notable d’Orient et faire confisquer ses biens »32. « Abattue et découragée » par son long voyage, Théodora la rencontre par l’intermédiaire de la faction des Bleus33. Entre les deux femmes, le courant passe rapidement. Même s’il n’est pas certain que Macedonia ait signalé Théodora dans un de ses rapports à Justinien, elle lui accorde son appui, si bien que Théodora peut accélérer son retour dans la capitale byzantine.

Rencontre avec Justinien

Elle rentre à Constantinople en 522, où elle s’établit dans une maison près du palais. Elle bénéficie alors de l’aide de Macedonia, qui avait sympathisé avec elle, pour s’ouvrir les portes de la citadelle impériale34. Munie d’une lettre de Macedonia, Théodora est admise au palais pour y rencontrer le nouveau consul, qui n’est autre que Justinien, magister militum praesentalis depuis 520, qui vient d’inaugurer sa prise de fonction par de somptueux jeux à l’hippodrome35.

Peu de détails existent concernant leur rencontre. On peut néanmoins supposer qu’ils ne parlaient pas la même langue, Justinien pratiquant le latin, Théodora le grec. Courtois, Justinien consent à ce qu’ils échangent en grec. Consciente que ses connaissances du grec restent malgré tout inférieures à celles des autres membres de la cour, Théodora lui explique qu’elle n’a pas étudié autant qu’elle l’aurait aimé. Justinien lui répond : « vous en êtes maîtresse de façon innée »36.

Justinien tombe sous le charme de la beauté, de l’esprit, et de la personnalité pleine d’énergie de l’ancienne actrice. Procope rapporte qu’elle enflamme « de son feu érotique » le coeur de Justinien37. C’est ainsi qu’elle devient la maîtresse du futur empereur38. Théodora a alors 22 ans, Justinien 40.

Impératrice

Mariage et couronnement

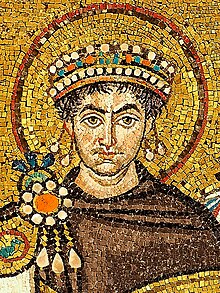

Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

L’empereur romain d’Orient Justinien, mosaïque de la basilique Saint-Vital de Ravenne, avant 547.

Sous le charme, le futur empereur ne songe plus qu’à une chose : l’épouser. Néanmoins, il sait que la tâche ne sera pas facile. Une ancienne loi interdit aux hauts fonctionnaires d’épouser d’anciennes courtisanes. Il doit également faire face à l’opposition de son entourage. Sa mère, Vigilance, ainsi que sa tante, l’impératrice Euphémie (de son nom de naissance Lupicina), bien qu’elle soit elle-même d’origine modeste, s’y opposent39.

Justinien avance donc progressivement ses pions. Il obtient d’abord de son oncle, l’empereur Justin Ier, que soit accordé à Théodora le rang de patricienne, puis fait abroger le 19 Novembre 524 l’interdiction pour les anciennes actrices de contracter un mariage33.

Sa mère et l’impératrice étant mortes à quelques jours d’intervalle, Justinien fait pression sur son oncle pour obtenir son accord39. Face à l’obstination de son neveu, le vieil empereur accepte. Dès lors, plus rien ne s’oppose à leur union. Ni le sénat, ni l’armée pas plus que l’Eglise ne s’y opposent ouvertement35. Le mariage est célébré en 52540, probablement le 1er Août39.

Dans l’« Histoire Secrète », Procopeaffiche son incompréhension face à cette union. A l’évidence, Justinienaurait dû, selon lui, « prendre pour épouse une femme qui soit de meilleure naissance et qui aurait été élevée à l’écart, une femme qui n’aurait pas ignoré la pudeur41 ».

Pour Girod, la décision de Justinien peut raisonnablement s’expliquer si l’on tient compte de ses origines modestes. Fils de paysan, le futur empereur aurait pu conclure une alliance avantageuse avec une femme issue d’une puissante famille de l’aristocratie afin d’obtenir son soutien. Néanmoins, il n’est pas impossible que Justinien ait craint d’être regardé de haut par sa propre femme, n’étant pas lui-même un patricien de naissance. Théodora étant également d’origine modeste, ce risque n’existait pas. Elle venait de la rue, était intelligente et partageait les mêmes ambitions que lui42. Dans ses écrits, Procope note, un brin dépité, que Justinien « ne jugeait pas indigne de faire son propre bien de la honte commune de toute l’humanité […] et de vivre dans l’intimité d’une femme couverte de monstrueuses souillures »43.

Lorsque Justin meurt à 77 ans en 527, Justinien est couronné empereur. Privilège rare, Théodora revêt la pourpre en même temps que lui dans la basilique Sainte-Sophie, ce qui l’associe pleinement à l’Empire et fait d’elle une impératrice pleine et entière. Elle prend également le titre d’« Augusta ».

Rôle politique et religieux

Une fois sur le trône, elle conseille souvent Justinien, en particulier dans le domaine religieux. Elle partage ses plans et ses stratégies politiques, participe à ses conseils d’état. Justinien la désigne comme son «partenaire» dans ses délibérations44. Symbole de cette complémentarité au sein du couple impérial, Procope rapporte qu’« ils ne faisaient rien sans l’autre»45. Même s’il est peu probable que Justinien ait consulté Théodora sur des aspects techniques de ses affaires militaires, comme le note Cesaretti, elle le conseille dans le choix de ses collaborateurs et de ceux qui l’entourent46. Elle a sa propre cour, son entourage officiel et son propre sceau impérial47.

Désirant donner un nouveau statut pour la femme dans le cadre familial, elle a une influence certaine sur les dispositions concernant les femmes du Code justinien : mesures de protection à l’égard des comédiennes et des courtisanes, loi contre la « traite des blanches », possibilité pour les épouses de demander le divorce48. Elle fait également en sorte que les filles puissent faire valoir leur droit à l’héritage et fait passer des mesures de protection de leur dot en faveur des veuves39.

Cette ancienne courtisane fait également prendre à Justinien des mesures énergiques contre les propriétaires de maisons de tolérance, dépense de fortes sommes pour aider les prostituées, rachetant certaines d’entre elles et fonde une maison pour pécheresses repenties. Elle fait également adopter une loi qui interdit le proxénétisme, ce qui n’empêchera pas celui-ci de perdurer39.

Théodora est moins heureuse dans le choix de ses favoris et certaines de ses interventions sont pour le moins maladroites. Ainsi, après avoir couvert les débordements d’Antonina, la femme de Bélisaire, elle se brouille avec elle après avoir forcé sa fille Jeanne à se marier avec Anastase et fait rappeler Bélisaire d’Italie à un moment critique. Elle privilégie les hommes qui lui sont dévoués même s’ils sont incompétents.

Dans le domaine religieux, alors que Justinien penche pour l’orthodoxie et un rapprochement avec Rome, Théodora reste toute sa vie favorable aux monophysites et réussit à infléchir, du moins jusqu’à sa mort, la politique impériale. Par exemple, elle fit tout pour faire nommer Vigile pape à la place de Silvère qui luttait contre l’hérésie monophysite.

Selon Procope de Césarée, elle n’apprécie pas les thèses d’Origènequ’on accusait d’avoir soutenu la croyance en la réincarnation et la pré-existence de l’âme avant la naissance. Aussi, avant de mourir, Théodora pousse Justinien à convoquer le Deuxième concile de Constantinople de 553, qui condamne l’origénisme49.

Intervention lors de la révolte de Nika

Alors que le trône vacille, elle sauve la situation en janvier 532 lors de la sédition Nika grâce à une attitude courageuse et énergique, qui tranche avec celle de Justinien, préférant « mourir dans la pourpre50 » que de céder face à la populace.

Cette année-là, les deux factions politiques de l’hippodrome, Les Bleus et Les Verts, déclenchent une émeute lors d’une course de chars et assiègent le Palais51. Alors que l’Empereur et la plupart de ses conseillers envisagent déjà la fuite devant la propagation de l’émeute, Théodora les interrompt et déclare :

« Mes Seigneurs, la situation actuelle est trop grave pour que nous suivions cette convention qui veut qu’une femme ne parle pas durant un conseil d’hommes. Ceux dont les intérêts sont menacés par un danger d’une extrême gravité ne devraient penser qu’à se tenir à la ligne de conduite la plus sage et non aux conventions. Quand il ne resterait d’autre moyen de salut que la fuite, je ne voudrais pas fuir. Ne sommes-nous pas tous voués à la mort dès notre naissance ? Ceux qui ont porté la couronne ne doivent pas survivre à sa perte. Je prie Dieu qu’on ne me voie pas un seul jour sans la pourpre. Que la lumière s’éteigne pour moi lorsqu’on cessera de me saluer du nom d’impératrice ! Toi, autokrator (en désignant l’Empereur), si tu veux fuir, tu as des trésors, le vaisseau est prêt et la mer est libre ; mais crains que l’amour de la vie ne t’expose à un exil misérable et à une mort honteuse. Moi, elle me plaît, cette antique parole : que la pourpre est un beau linceul ! »52,53

L’éloquence virile de Théodora ranime le courage des officiers restés fidèles à l’Empereur53. Avec l’aide de Narsès et de Bélisaire, la sédition est écrasée.

Remplacement du pape

Assassinat d’Amalasonthe

Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

Dans la restitutio54 (la reconquête des territoires de l’ancien Empire romain d’Occident), projet cher à Justinien, l’Italie tient une place centrale. Après la reconquête de l’Afrique du Nord par Bélisaire en 534, Justinien cherche un prétexte pour y intervenir militairement. Au printemps 535, la situation politique lui en donne l’occasion55.

A la mort du roi goth d’Italie, Théodoric le Grand, en 526, sa fille Amalasonthe était devenue régente pour le compte de son frère, Athalaric, qui était âgé de dix ans. Afin d’assurer son pouvoir, elle épouse son cousin Théodat. Rapidement, elle cherche à se rapprocher de Byzance afin de contracter une alliance et obtenir sa protection55,56.

Sur la recommandation de Théodora, Justinien désigne alors un nouvel ambassadeur Pierre le Patrice et l’envoie en 534 à la cour ostrogothe de Ravenne afin de négocier un accord. Les discussions n’eurent pas le temps d’aboutir. Avant qu’il n’arrive, la noblesse gothe qui était en désaccord avec la politique d’Amalasonthe, la tua au printemps 535 et plaça son cousin Théodat sur le trône55,57.

Dans l’Histoire Secrète, Procopeaccuse Théodora d’avoir organisé l’assassinat d’Amalasonthe par jalousie. D’après lui, Amalasonthe, craignant pour sa vie, aurait voulu se réfugier à Constantinople. Voyant en elle une rivale, Théodora aurait alors demandé à Pierre le Patrice de lui tendre un piège et de la faire disparaître contre une forte somme d’argent. La thèse de Procope comporte néanmoins plusieurs incohérences. Pierre le Patricearrive en effet en Italie après la mort d’Amalasonthe. Il n’a donc pas pu servir d’intermédiaire pour organiser son assassinat avec la complicité de la noblesse gothe58. D’autre part, la question de l’Italie ne semblait pas faire partie à ce moment-là des priorités de l’impératrice. Elle travaillait au rapprochement entre dyophysites romains et monophysites d’Orient, avec la collaboration d’Anthime, le patriarche de Constantinople, qui était monophysite56.

A la cour byzantine, la déposition et l’assassinat d’Amalasonthe sont interprétés comme un acte de rébellion des Goths contre l’empereur. Les Goths ne sont plus perçus comme des représentants de l’Empire mais comme des ennemis. Tout est en place pour une intervention militaire56.

Tensions avec le pape

Lorsqu’il apprend que les troupes impériales conduites par Bélisaire sont en marche, le nouveau roi des Goths, Théodat, envoie le pape Agapet Ier à Constantinople pour tenter de trouver une solution diplomatique59. En février 536, ce dernier est reçu par Justinien avec tous les honneurs dus au chef de l’Église de Rome. Voyant que sa visite était vouée à l’échec, Justinien étant décidé à rétablir l’autorité de l’Empire romain en Italie, Agapet oriente alors les discussions sur la question des deux natures du Christ, sujet de discorde entre les chrétiens dyophysites de Rome et les chrétiens monophysites d’Orient. Des tensions apparaissent alors entre l’empereur et le pape, Agapet accusant le patriarche de Constantinople, Anthime, d’être un intrus et un hérétique. Après avoir menacé le pape de bannissement, Justinien finit par céder. En mars536, Anthime est démis de ses fonctions et est remplacé par un patriarche dyophysite, à la grande fureur de l’impératrice60.

Nomination de Vigile

Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

Vigile (pape de 537 à 555)

Agapet rentre ensuite à Rome où il meurt peu après de maladie, après seulement dix mois de règne. De son côté, Théodora semble irritée par le comportement de Justinien, celui-ci ayant un peu trop facilement céder au pape. Elle pense alors pouvoir retourner la situation en favorisant la nomination d’un pape monophysite à Rome. Dans cette optique, elle envoie alors Vigile, un nonce pontifical qui fait partie de ses proches, en Italie. Malheureusement pour l’impératrice, Vigile arrive trop tard. En Juillet 536, un nouveau pape, nommé Silvère, est élu avec la bénédiction des Goths. Néanmoins, ce dernier se retrouve rapidement dans une position inconfortable. En raison du conflit avec les Goths, les Byzantins refusent de reconnaitre officiellement sa nomination. Pour compliquer les choses, le roi goth à qui il devait sa nomination, meurt après avoir été renversé par la noblesse locale. C’est donc sans protection que le pape voit les troupes byzantines conduites par Bélisaire se rapprocher de Rome à l’automne 536. Silvère entame alors des discussions avec le général byzantin et lui ouvre les portes de la ville le 9 décembre 536 61.

Si la prise de Rome est un succès majeur pour les projets de reconquête de Justinien, Théodora, elle, n’en oublie pas sa priorité : s’assurer que le trône papal est occupé par quelqu’un susceptible de s’entendre avec les chrétiens monophysites d’Orient. Elle décide donc d’écrire au pape afin de lui demander de rendre le poste de patriarche de Constantinople au monophysite Anthime. La réponse de Silvère est lapidaire : « Jamais je ne réhabiliterai un hérétique condamné pour sa méchanceté »62.

Pour l’impératrice, la coupe est pleine. Au cours de l’hiver 536-537, elle décide de prendre les choses en main et de remplacer le pape Silvère par Vigile. Elle écrit au général Bélisaire en lui ordonnant de destituer Silvère, mais celui-ci hésite. Il vient d’apprendre qu’une importante armée gothe est en route pour assiéger Rome et doit se préparer à défendre la ville. Il se voit mal traiter en plus des complications sur le plan religieux62.

Théodora décide donc de faire appel à son amie Antonina, la femme de Bélisaire, qui était présente en Italie aux côtés de son mari et avec qui elle entretenait une correspondance séparée. Antoninal’informe que des rumeurs courent concernant des accords secrets entre le pape et les goths. Théodora lui ordonne de faire arrêter Silvère pour haute trahison. Un jour de mars 537, Silvère est invité à venir rencontrer Bélisaire sur la colline du Pincio. Séparé de sa suite, le pape est accompagné dans une salle privée. A sa grande surprise, il est reçu par Antonina63, qui lui lance : « Alors, seigneur pape Silvère, que vous avons-nous fait, à vous et à tous les Romains ? Pourquoi êtes-vous si pressé de nous remettre aux mains des Goths ? »62.

A la suite de cette entrevue, Silvèreest destitué et Vigile consacré pape. Après avoir été brièvement contraint à l’exil en Asie Mineure, Silvère est assigné à résidence à Ponza où il meurt quelques années plus tard62.

Régence

Lorsque Justinien tombe malade durant l’épidémie de peste bubonique de 542, Théodora le supplée dans la gestion des affaires de l’Empire. Soucieuse d’assurer une continuité du pouvoir impérial, elle tient durant la période de convalescence de son mari de brefs conseils avec les principaux ministres de l’empire. Malgré ses connaissances relatives, il est probable que l’impératrice dut intervenir sur des questions législatives et militaires. Elle s’arrange néanmoins pour que rien ne filtre et les axe sur des questions exclusivement techniques. Malgré la situation exceptionnelle qui la place dans une position de pouvoir sans partage, elle ne prend aucune mesure qui aurait été contraire à la volonté de son mari, y compris sur les monophysites. Jusqu’au rétablissement de Justinien, elle semble au contraire avoir voulu incarner un visage équilibré du pouvoir à la fois dyo et monophysites, visitant indistinctement les églises et les hospices pour rendre visite aux malades64.

Paradoxalement, cette situation fait prendre conscience à Théodora de la fragilité de sa position. Elle et Justinien n’ayant pas d’héritier, les noms des prétendants au trône commencent à circuler au sein de la cour impériale. Si Justinien meurt, le trône sera l’objet de toutes les convoitises et rien ne dit que l’armée la soutiendra. Au sein de celle-ci, le malaise est palpable. En plus des tensions sur le front, des retards dans le versement des soldes mécontentent les soldats. Pour certains généraux, une solution interne comme Théodora n’est pas envisageable65.

Deux officiers du front oriental faisant partie du réseau d’informateurs de Théodora lui remontent qu’ils auraient entendu dire que Bélisaire et Bouzès, un autre militaire de haut rang, n’accepteraient pas un autre empereur « comme Justinien »66. Que les rumeurs aient été fondées ou non, l’impératrice décide de réagir. Une enquête est ouverte sur les deux hommes. Bélisaire est rappelé à Constantinople mais n’est pas inquiété au contraire de Bouzèsqui est enfermé66.

Le rétablissement de Justinien en 543 est un soulagement pour l’impératrice. Malgré l’absence de preuves, elle garde néanmoins un ressentiment contre Bélisaire qu’elle soupçonne d’avoir voulu profiter de la situation. Afin de calmer la colère de sa femme, Justinien ordonne de démettre Bélisaire de sa charge de stratège d’Orient et de démanteler sa garde personnelle. L’historien Paolo Cesaretti y voit une humiliation pour Bélisaire et le témoignage du caractère implacable de l’impératrice67.

Décès

Théodora meurt le 28 juin 548, 17 ans avant Justinien, d’une maladie dont les symptômes ressemblent à ceux d’un cancer du sein. Son corps fut enterré dans l’église des Saints-Apôtres à Constantinople68. Profondément affecté, Justinien ne se remit jamais de la mort de sa femme. Durant les dernières années de son règne, l’empereur s’enferma dans la solitude, ne se montrant en public que lors de rares cérémonies officielles35. L’historien Jean Steiner écrit : « En perdant Théodora, Justinien avait perdu la volonté forte qu’elle lui avait apportée. Plus que lui, elle avait été l’homme d’Etat du règne»69.

Personnalité et traits physiques

Malgré ses critiques acerbes, Procope reconnait à Théodora un charme indéniable : « Elle était à la fois belle de visage et gracieuse, quoique petite, avec de grands yeux noirs et une chevelure brune. Son teint n’était pas tout à fait blanc mais plutôt mat ; Elle avait le regard brûlant et concentré70». Décrivant une de ses statues en pied, il écrit : « La statue a bel aspect mais n’égale pas en beauté l’impératrice, car il était absolument impossible, du moins pour un mortel, de rendre l’harmonieuse apparence de cette dernière71».

À l’égard de sa beauté, son talent « spirituel et salace » était reconnu de tous, y compris par ses détracteurs. « Elle était extrêmement vive et moqueuse » écrit Procope. Un jour, un patricien d’un certain âge demanda une audience à l’impératrice dans le but de se plaindre. Il avait en effet prêté de fortes sommes d’argent à un responsable du service impérial mais ce dernier ne lui aurait pas restitué la somme due. L’impératrice ne répondit pas, se contentant d’entonner une mélodie, bientôt accompagnée par les eunuques qui l’entouraient. Un brin moqueuse, cette chanson comportait des paroles telles que « Comme ta kêlé est grosse », qui peut être traduit par « Comme le trou (de tes finances) est grand » ou « Comme tu nous les casses », selon que l’on entende « kêlé » ou « koilê » (trou). Malgré son insistance, le patricien n’obtint rien de plus et s’en retourna bredouille72.

Outre sa volonté et son ambition, Théodora disposait de qualités innées telles que la mémoire et le sens de l’opportunité, qualités qu’elle affinera au cours de sa carrière d’actrice. Sa spécialité consistait à dédramatiser les conflits et les heurts violents par l’ironie73.

L’auteur Jean Haechler la décrit comme une impératrice d’une habilité rare, à la fois déterminée, rusée et sans scrupule.

Elle ne se ménage pas lorsqu’il s’agit d’aider ceux à qui elle a accordé son amitié, ce qui lui vaut le surnom de « la fidèle impératrice». Elle vient en aide à son amie Antonina, mariée à Bélisaire, lorsque celle-ci se compromet dans une relation extra-conjugale avec un jeune Thrace. Un jour, lorsqu’Antonina lui apprend que son amant a été emprisonné suite aux révélations de Photius, le propre fils d’Antonina né d’un premier mariage, elle le fait rechercher et libérer pour le rendre à Antonina39, ce qui n’empêche pas l’impératrice de « montrer les dents » à son amie d’enfance pour s’être montrée incapable de séparer les plaisirs privés des vertus publiques demandées aux dames de la cour74.

Peu de critiques lui sont faites sur sa conduite et ses mœurs en tant qu’impératrice. Procope lui reproche seulement une chose : avoir fait mettre à mort un intendant, après que celui-ci ait propagé la rumeur, fondée selon lui, selon laquelle elle était amoureuse de lui33.

Les principales critiques que lui adresse Procope concernent les années qui ont précédé son arrivée au trône, et durant lesquelles elle aurait mené une vie de débauche. Dans son Histoire secrète, Procopefait notamment de Théodora une véritable érotomane et une femme à l’appétit sexuel débordant : « Jamais il n’y eut de personne plus dépendante de toutes les formes de plaisir ; […] ; Elle passait tout la nuit à coucher avec ses commensaux et, quand tous étaient épuisés, elle passait à leurs serviteurs, […] mais même ainsi, elle ne parvenait pas à satisfaire sa luxure.»75 Lorsqu’elle commence sa carrière d’actrice, il décrit ses prestations comme étant “plus qu’inpudiques” et lui décerne le titre de “suprême créatrice d’incédence”76. Il lui reproche enfin sa gourmandise et ses caprices alimentaires. D’après lui, elle se serait volontiers “laissée tenter par toute espèce de nourriture et de boisson”77.

Cependant, les exagérations de Procope, si tant est que l’œuvre soit réellement de lui, sont certainement à mettre sur le compte d’une opposition politique envers une femme qui, selon une rumeur probablement exagérée, gouvernait son mari et par là-même tout l’empire. Selon Procope, “l’émancipation des femmes sous quelque forme que ce soit, est un mal absolu” et voir une femme d’origine modeste, gouverner de manière indépendante était difficilement acceptable. Attaquer une femme sur sa vertu était un moyen commode de la discréditer. Cette thèse est notamment défendue par l’historien Pierre Maraval. La malveillance de Procope serait, selon lui, le reflet de la haine de l’élite envers une impératrice qui n’était pas issue du milieu aristocratique, et qui était une ancienne actrice, une profession considérée comme déshonorante à l’époque33.

Alliés et adversaires politiques

Antonina, le « bras droit »

Détail des mosaïques de la Basilique Saint-Vital de Ravenne : Antonina (au centre) et sa fille Joannina (à gauche).

Au cours de son règne, Théodora s’appuya régulièrement sur les services de son amie de longue date, Antonina, qu’elle avait connue durant sa carrière d’actrice. Les deux femmes se faisaient confiance et entretenaient des rapports étroits. Avec le temps, Antonina devint ainsi le « bras droit » de Théodora dans l’exercice du pouvoir78.

L’impératrice appréciait son efficacité, en particulier pour éliminer les opposants politiques. La carrière de certains pontifes et ministres de l’empire fut ainsi brisée pour avoir fait obstacle à la volonté de l’augusta24. Femme d’influence, Antonina joua également un rôle décisif dans le remplacement du pape Silvère par Vigile, que Théodora voulait favoriser en raison de sa sympathie pour les monophysites79.

Sur le plan personnel, Antonina était mariée au général Bélisaire, ce qui présentait plusieurs avantages pour l’impératrice. Elle se méfiait de ce talentueux général qui avait brillamment mené plusieurs campagnes militaires en Afrique et en Italie. Elle craignait que cette gloire soudaine ne lui donne envie de se proclamer roi en Italie avec la bénédiction des Goths, voire de renverser Justinien. Le fait qu’Antonina soit mariée à Bélisairelui permettait de garder une oreille sur les éventuelles ambitions politiques de son mari78.

Antonina suivait Bélisaire durant ses différentes campagnes et entretenait une correspondance séparée avec l’impératrice. Celle-ci était ainsi informée de la situation. Lorsque Bélisaire fut rappelé d’Italie et envoyé combattre les Perses qui avaient rouvert les hostilités en 541, Théodora écrivit ses inquiétudes à Antonina. Elle l’interrogea sur la possibilité d’un retour des Goths en Italie. Soucieuse de défendre les monophysites, elle lui demanda également comment elle interprétait le comportement du pape Vigile qui s’était montré réticent à faire preuve d’ouverture dans le domaine religieux. Antonina l’éclaira comme elle le pouvait. Elle craignait surtout que l’impératrice ne confisqua les richesses que son mari avait amassées durant ses campagnes et qu’elle administrait avec son amant Théodose. « Tisseuse de mensonges », elle détourna l’attention de l’impératrice sur le ministre Jean de Cappadoce, qu’elle accusait de rogner dans les dépenses et de ne pas fournir assez d’hommes et de ressources à son mari, ce qui confirma Théodora dans son opinion que celui-ci représentait une menace pour l’Empire80.

Narsès, le favori

Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

Homme traditionnellement identifié comme Narsès, sur une mosaïque de la basilique de Saint-Vital à Ravenne.

Au pouvoir, Théodora savait également s’entourer d’hommes de confiance, parmi lesquels on trouve en premier lieu Narsès, le chef des eunuques du Palais.

L’historien byzantin Agathias le Scholastique le décrit comme un homme habile ayant la capacité de s’adapter à son époque. Originaire d’une famille noble d’Arménie, sa loyauté et son intelligence lui avaient permis de devenir à 50 ans le chambellan de l’empereur Justinien. Son âge avancé, à peu près celui de Justinien, en faisait un interlocuteur idéal pour la jeune impératrice. L’augusta appréciait son expérience et sa discrétion. C’est ainsi qu’il devint son favori.

A l’aise sur les champs de bataille, Narsés l’était également dans les intrigues du Palais. Son astuce, son attention aux détails et son réalisme parfois cru furent des aides précieuses pour l’impératrice. Son soutien dans sa lutte contre Jean de Cappadoce et son rôle décisif lors de la révolte de Nika lui valurent de gagner définitivement la confiance de Théodora81.

Jean de Cappadoce, le rival

Parmi les adversaires politiques de Théodora, le plus connu est Jean de Cappadoce, le préfet du prétoire d’Orient (sorte de premier ministre de l’époque), qui avait gagné la confiance de Justinien grâce à ses compétences financières et ses capacités de réformateur. Il avait néanmoins commis l’imprudence de prendre Théodora de haut, et d’essayer de la discréditer auprès de l’Empereur. Ambitieux, il espérait également pouvoir élargir ses attributions et faire de la préfecture du prétoire un contre-pouvoir35. Percevant la menace, l’impératrice organise alors une machination pour le discréditer.

Le gouverneur étant quelqu’un de méfiant et de difficile à approcher, elle décide de lui tendre un piège. Elle demande à son amie d’enfance, Antonina, d’approcher la fille de Jean de Cappadoce, Euphémie, et de gagner sa confiance. Jouant la comédie, Antonina fait croire à Euphémie qu’elle partage sa haine de l’impératrice. Elle lui affirme également que son mari, Bélisaire, estime avoir été mal récompensé par Théodora et Justinien, et qu’il soutiendra la première initiative qui permettrait de les renverser. La jeune fille rapporte tout à son père et le convainc de rencontrer discrètement Antonina dans sa maison de campagne82. Ce rendez-vous est en fait un piège, car Théodora a caché dans la maison deux hommes de confiance, dont l’un deux n’est autre que Narsès, chef des eunuques du palais. Théodora lui demande de supprimer purement et simplement Jean de Cappadoce si celui-ci se rend coupable de trahison.

Jean de Cappadoce se présente comme convenu au rendez-vous fixé par Antonina. Habile manipulatrice, celle-ci lui fait prendre des engagements démontrant sa volonté de renverser le pouvoir82. À ce moment-là, les deux hommes de Théodora font irruption dans la pièce. Après une courte lutte, Jean de Cappadoce parvient à s’enfuir mais commet l’erreur de demander l’asile dans une église voisine. Celle-ci étant hors du périmètre de la justice impériale, ce geste est perçu comme une preuve de culpabilité35.

Les soupçons sur un prétendu complot pour renverser Justinien étant malgré tout insuffisants pour faire tomber Jean de Cappadoce, Théodora l’accuse d’avoir également fait assassiner un évêque avec qui il était en conflit. En mai 541, Jean de Cappadoce est arrêté et emprisonné, avant d’être envoyé en exil en Égypte. Il ne reviendra à Constantinople qu’à la mort de Théodora, mais ne jouera plus aucun rôle politique35.

Malgré les qualités que Justinien reconnaissait à Jean de Cappadoce, sa popularité lui faisait de l’ombre. Il est donc probable qu’il ait laissé les mains libres à Théodora afin de le débarrasser d’un ministre, certes compétent mais trop indépendant à son goût35.

Famille et enfants

Elle n’a pas d’enfant de Justinien mais elle a une fille, Théodora, née vers 515 (soit avant leur rencontre), qui se marie avec Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius, un membre de la famille du défunt empereur Anastase, avec qui elle aura trois enfants, Anastase, Jean et Athanase83.

La sœur aînée de Théodora, Comito, se marie en 528 ou 529 avec le général Sittas, l’un des collaborateurs de Justinien84. De leur union naît une fille nommée Sophie, que Théodora marie au neveu de Justinien, le futur Justin II85 et qui devient à son tour impératrice de Byzance86.

Postérité

Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

Sarah Bernhardt dans le rôle de Théodora, en 1884.

Son influence sur Justinien fut telle qu’il continua, après sa mort, à s’efforcer de préserver l’harmonie entre monophysites et dyophysitesau sein de l’Empire, et il respecta sa promesse de protéger la petite communauté de réfugiés monophysites dans le palais Hormisdas87.

Après sa mort, la ville d’Olbia en Cyrénaïque (région de l’actuelle Libye) a été rebaptisée « Theodoria », en l’honneur de l’impératrice. La ville, aujourd’hui appelée Qasr Lybia, est connue pour ses splendides mosaïques datant du vie siècle88.

Tout comme son mari Justinien, elle est une sainte de l’Église orthodoxeet est commémorée le 14 novembre.

Tous deux sont représentés sur les mosaïques de la basilique Saint-Vital de Ravenne en Italie, qui existent aujourd’hui et qui ont été complétées après leur mort.

Théâtre

L’écrivain et dramaturge français Victorien Sardou lui dédie un drame en cinq actes intitulé Théodora en 1884. Dans celui-ci, Sardou prend volontiers ses distances avec la réalité historique. Alors qu’elle est déjà mariée à Justinien, Théodora y incarne une amoureuse passionnée qui s’entiche d’un jeune homme nommé Andréas, avec lequel elle vit un amour impossible. Leur relation tourne mal. Théodora assiste impuissante à la mort de son amant qu’elle a empoisonnée par erreur, avant d’être étranglée par Justinien89. Lors de la représentation de la pièce, l’impératrice fut jouée par Sarah Bernhardt.

Cinéma

Plusieurs films relatent la vie de Théodora dès l’époque du cinéma muet. En 1912, le cinéaste français Henri Pouctal adapte au cinéma la pièce de Victorien Sardou. En 1921, l’Italien Leopoldo Carlucci réalise Théodora (Teodora), un film muet en noir et blanc.

Riccardo Freda lui consacre un film en 1952 : Théodora, impératrice de Byzance avec Gianna Maria Canaledans le rôle de Théodora et Georges Marchal dans celui de Justinien. Le film retrace la vie de l’impératrice, de sa rencontre avec Justinien à ses combats politiques contre l’aristocratie opposée aux réformes de Justinien.

Théodora est également un des personnages du film d’aventure Pour la conquête de Rome I de Robert Siodmak. L’impératrice est incarnée par l’actrice italienne Sylva Koscina.

Littérature

En littérature, Michel de Grèce a écrit un roman sur sa vie : Le palais des larmes. La princesse Bibesco a écrit un roman sur sa jeunesse : Théodora, le cadeau de Dieu(1953). Guy Rachet, archéologue et historien, a écrit un roman sur l’ascension de Théodora au trône de Byzance intitulé Théodora (1984). Odile Weulersse, agrégée de philosophie, a publié en 2002 le roman Théodora, impératrice et courtisane, réédité en 2015 sous le titre La poussière et la pourpre.

Jean d’Ormesson écrit un roman, l’Histoire du Juif errant en 1990, dans laquelle le héros rencontre Théodora à l’occasion de la sédition Nika et lui conseille de se battre.

Peinture

Dans le domaine pictural, de nombreux hommages postérieurs lui furent rendues et plus particulièrement au xixe siècle avec la veine orientaliste. C’est notamment le cas du peintre français Benjamin-Constant, ce dernier ayant réalisé en 1887 deux portraits fictifs de l’impératrice byzantine.

- Le premier, « L’impératrice Théodora », présente l’impératrice, parée de perles et de bijoux, assise sur son trône. Elle semble esquisser un sourire. Le portrait, iconique, n’est pas sans rappeler celui de la basilique Saint-Vital de Ravenne90.

- Le second, « L’impératrice Théodora au Colisée », montre l’impératrice dans sa loge de l’hippodrome, bras et épaules nus, vêtue d’une robe fauve. Le titre est trompeur, Théodora ne s’étant jamais rendue au Coliséeà Rome90.

D’autres artistes réalisèrent un portrait de Théodora par le prisme de l’actrice contemporaine Sarah Bernhardt, incarnant alors le rôle de cette dernière au théâtre. Des portraits du nom de Sarah Bernhardt en Théodora voient ainsi le jour au début du xxe siècle par le biais des peintres Georges Clairin, en 1902 et Michel Simonidy, en 1903.

Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

-

L’Impératrice Théodora, Benjamin-Constant. 1887.

Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

-

L’Imperatrice Theodora au Colisée, Benjamin-Constant. Vers 1887.

Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

-

Sarah Bernhardt en Théodora, Georges Clairin, 1902.

Giacobbe Giusti, Théodora, Impératrice byzantine

Voir aussi

Bandes dessinées

- Théodora est l’un des personnages principaux de la série de bande dessinéeMaxence, de Romain Sardou et Carlos Rafael Duarte parue aux éditions Le Lombard (2014)91.

Bibliographie

- Théodora, le cadeau de Dieu, de la Princesse Bibesco (1953)

- Théodora, de l’archéologue et historien Guy Rachet (1984).

- Histoire du Juif Errant, de Jean d’Ormesson (1990)

- Paolo Cesaretti, Théodora, impératrice de Byzance, Payot, (ISBN 9782228897570).

- Le palais des larmes, de Michel de Grèce, Pocket (2005)(ISBN 978-22-660-3060-1)

- Les insoumises : 18 portraits de femmes exceptionnelles, de Jean Haechler (2007)

- Les Grandes Courtisanes, de Joëlle Chevé (2012)

- La poussière et la pourpre : Théodora, impératrice et courtisane, de Odile Weulersse (2015)

- Les couples royaux dans l’histoire, de Jean-François Solnon (2016)

- Virginie Girod, Théodora, prostituée et impératrice de Byzance, Tallandier, (ISBN 9791021018228).

- (en) John Bagnell Bury, History of the Later Roman Empire: From Arcadus to Irene (395 A.D. to 800 A.D. ), vol. II, New York et Londres, Macmillan & co., .

Filmographie

- Théodora, impératrice de Byzance (1954) : film franco-italien de Riccardo Freda. Théodora est interprétée par Gianna Maria Canale.

Jeux vidéo

- Théodora est le leader des Byzantins dans l’expansion Gods and Kings du jeu de stratégie Civilization V.

- Théodora donne des missions à Bélisaire, le personnage principal du pack de campagne “Le Dernier Romain” dans l’extension du jeu Total War ™: ATTILA.

Radio

- L’émission de radio “Au cœur de l’histoire” (Europe 1) du 26 Août 2014, intitulée “Théodora, impératrice de Byzance [archive]“, lui était consacrée.

Romans

- L’histoire de Théodora, racontée par Procope de Césarée est l’élément de fond de l’intrigue du roman policier de Jim Nisbet, The Syracuse Codex ou The Bottomfeeders (2004)

Publié en français sous le titre Le Codex de Syracuse, Paris, Rivages/Thriller, 2004, réédition Paris, Rivages/Noir no 753, 2009.

- « Étude critique sur Théodora par A. Debidour, 1885 » [archive]

- « Théodora : une courtisane sur les autels » [archive], sur historia-nostra.com

- (en) « Procope The Secret History sur Internet Medieval Sourcebook » [archive]

- (en) « Procope The Secret History sur LacusCurtius » [archive]

- Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France(données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque royale des Pays-Bas • Bibliothèque nationale de Suède • WorldCat

Notes et références

- John R. Martindale, La prosopographie de l’empire byzantin, 1992 Cambridge University Press, p. 1240.

- Procope, Guerres.

- Jean Haechler, Les Insoumises : 18 portraits de femmes exceptionnelles, de l’Antiquité à nos jours, Nouveau Monde éditions, , p. 121..

- Charles Diehl, Théodora, impératrice de Byzance, (lire en ligne [archive]), p. 62.

- Cesaretti 2003, VII, p121.

- Cesaretti 2003, I, p. 29-30.

- (en) John Womack Vandercook, Empress of the Dusk. A Life of Theodora of Byzantium, Reynal & Hitchcock, , p. 244.

- Procope, Histoire Secrète, 9,5.

- Cesaretti 2003, I, p. 36-37-38-48.

- Cesaretti 2003, II, p. 53.

- Virginie Girod, Théodora, prostituée et impératrice de Byzance, , p. II, p 73.

- Cesaretti 2003, II, p. 48 à 56.

- Ibid.

- Cesaretti 2003, III, p 65.

- Procope, Histoire Secrète (Anecdota), p. 9,10.

- Cesaretti 2003, III, p 67.

- Cesaretti 2003, III, p62-63.

- Beaucamp J., Femmes, patrimoines, normes à Byzance, , p 59.

- Girod 2018, II, p. 81.

- (en) Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Volume 4, Cosimo Inc, , p. 212.

- Cesaretti 2003, IV, p73.

- Procope, Histoire Secrète, 9,13.

- Procope, Anecdota.

- Cesaretti 2003, XII, p. 232

- (en) Robert Browning, Justinian and Theodora, Gorgias Press LLC, , p. 39.

- Cesaretti, 2003, VI, p112

- Chisholm 1911.

- Procope, Histoire Secrète .

- (en) « Justinian and Theodora: Christendom’s 6th Century Power Couple » [archive].

- Cesaretti 2003, VII, p 125 – 126 – 127 – 133.

- Justinien, un empereur de gauche? p. 164.

- Procope, Histoire Secrète, 12, 29

- Pierre Maraval, Justinien, le rêve d’un empire chrétien universel

- 12 Femmes d’Orient qui ont changé l’Histoire.

- Jean-François Solnon, Les couples royaux dans l’histoire, 2016

- Cesaretti 2003, VIII, p. 153.

- Cesaretti 2003, IX, p. 158.

- (en) James Allan Evans, he Empress Theodora. Partner of Justinian, University of Texas Press, , p. 17..

- Jean Haechler, Les Insoumises

- Cesaretti 2003, IX, p. 170.

- Procope, Histoire Secrète, X, 2

- Girod 2018, IV, p. 142.

- Procope, Histoire Secrète, X, 3

- Diehl, Charles (1963). Byzantine Empresses. New York, NY: Alfred A. Knopf.

- Procope, Histoire Secrète, 10,13

- Cesaretti 2003, IX, p172.

- Anderson & Zinsser, Bonnie & Judith (1988). A History of Their Own: Women in Europe, Vol 1. New York, NY: Harper & Row. p. 47.

- Marie-Andrée Roy, Agathe Lafortune, Mémoires d’elles, Médiaspaul, , p. 52.

- Dorothée Koechlin de Bizemont, L’univers d’Edgar Cayce : toutes les révélations du plus grand médium américain sur la réincarnation, l’histoire, la médecine, le futur, etc, Paris, R. Laffont, , 409 p.(ISBN 978-2-221-04237-3,OCLC 412229587), p. 120.

- La couleur pourpre était la couleur des empereurs.

- Dielh, ibid

- Suzanne McIntire, William E. Burns, Speeches in World History, New-York, p.67-68 [archive]

- Henry Houssaye, Revue des Deux Mondes, 3e période, tome 67, 1885 (pp. 568-597) [archive].

- Mot latin signifiant « restauration »

- Girod 2018, VI, p. 168-170.

- Cesaretti 2003, XIII, p266-268.

- Bury 1923, p. 161-164.

- Pierre Maraval, Justinien ou le rêve d’un empire chrétien universel, p.227

- Breviarium S. Liberati, ap. Mansi, Concilia, vol. IX, p. 695

- Cesaretti 2003, XIII, p267-269.

- Cesaretti 2003, XIII, p270-273.

- Cesaretti 2003, XIII, p274-277.

- Girod 2003, VII, p206.

- Cesaretti 2003, XVI, p. 328-333.

- Cesaretti 2003, XVI, p. 332

- Cesaretti 2003, XVI, p. 336-337

- Cesaretti 2003, XVI, p. 339

- J. Rouesse, Une histoire du cancer du sein en Occident, XXII

- Jean Steiner, Théodora ou comment une danseuse devient impératrice, op. cit. p.179

- Procope, Histoire Secrète, IX, X

- Procope, Sur les monuments

- Cesaretti 2003, X, p. 189

- Cesaretti, 2003, IV, p. 77

- Cesaretti, 2003, XIII, p. 262

- Procope, Histoire Secrète, 9, 15

- Ibid, 10, 20-23

- Procope, Histoire Secrète, 15,8

- Cesaretti 2003, X, p. 192-193

- Cesaretti 2003, XIV, p. 276

- Cesaretti 2003, XIV, p. 285-286

- Cesaretti 2003, X, p. 193-194

- Jean Haechler, Les insoumises : 18 portraits de femmes exceptionnelles, 2007

- (en) Averil Cameron, Procopius and the Sixth Century, University of California Press, , p. 80.

- Cesaretti, 2003, IX, p. 167

- (en) Joannes Asiae, The third part of the ecclesiastical history of John bishop of Ephesus, University Press, , p. 461.

- Lynda Garland, “Sophie, Femme de Justin II” [archive]

- Diehl, ibid., p.184

- Theodora (6th century), page wikipédia en anglais

- Girod 2018, VIII, p. 243.

- Girod 2018, VIII, p. 242.

- Présentation de la série Maxence sur Le Lombard [archive]

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odora_(femme_de_Justinien)